본문

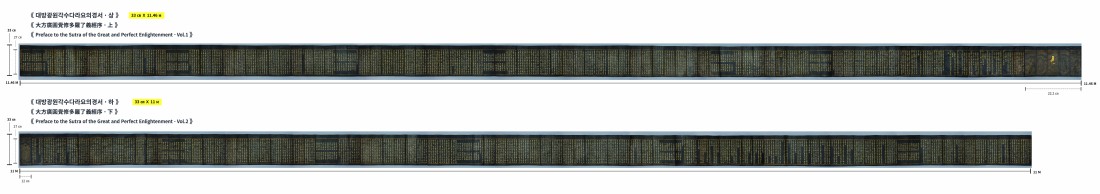

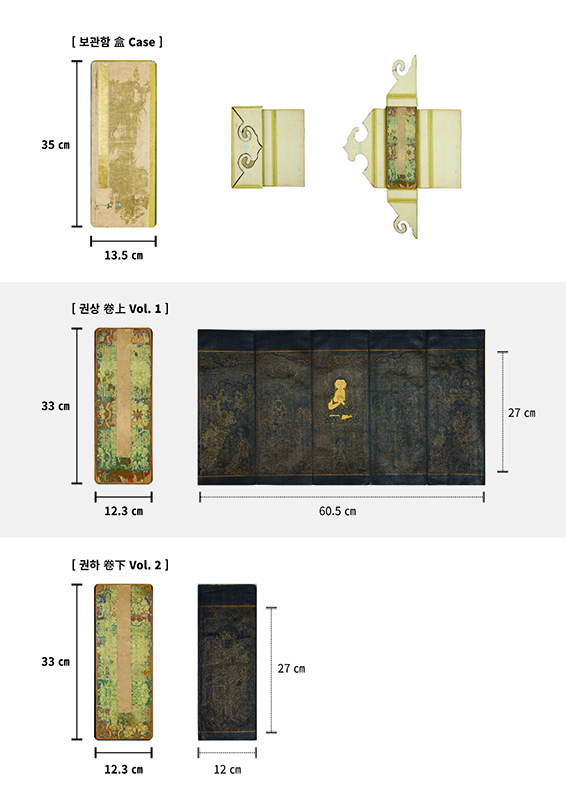

원나라의 문인 화가이자 서예가인 조맹부(趙孟頫)가 원각경을 필사한 금사경(金寫經)입니다. 감지(紺紙)에 금니(金泥)로 불경과 변상도(變相圖)를 정교하게 나타낸 고급 사경입니다. 두 권으로 구성되어 있으며 각 권은 길이 약 11m에 달하는 대작입니다.

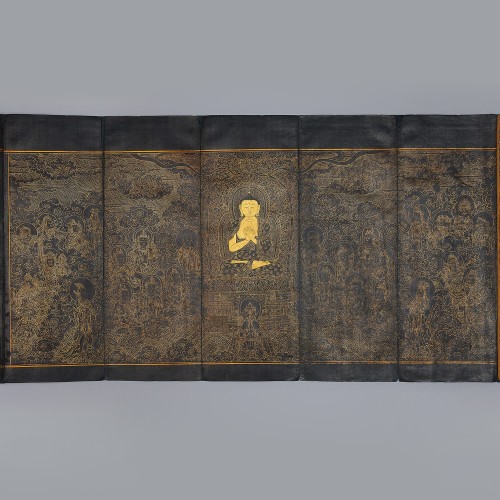

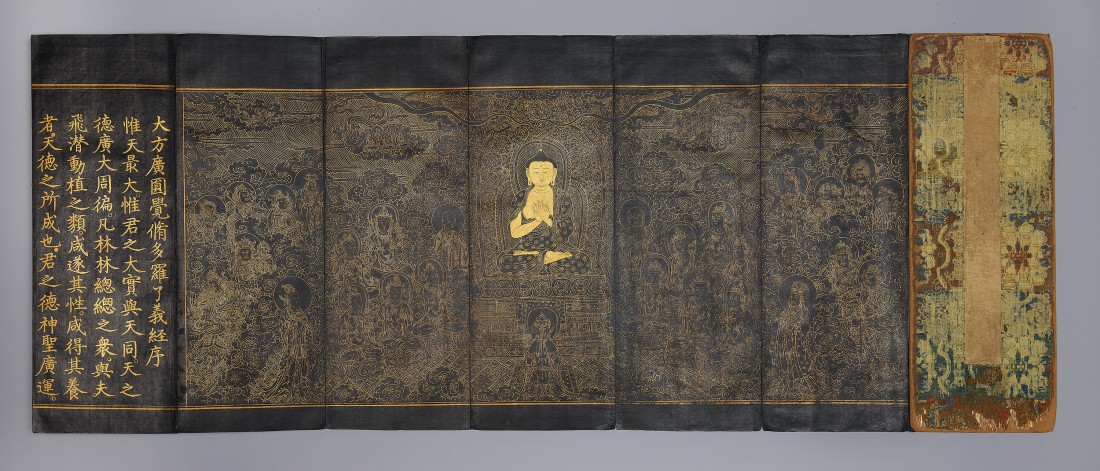

제1권의 표지를 펼치면 다섯 폭으로 구성된 법회 장면의 변상도가 있습니다. 중앙의 세 번째 폭에는 금니로 채색된 석가모니불이 본존불로 묘사되어 있습니다. 석가모니불의 수인은 설법인(說法印)으로 열두 보살과 제자들에게 설법하는 장면임을 보여줍니다.

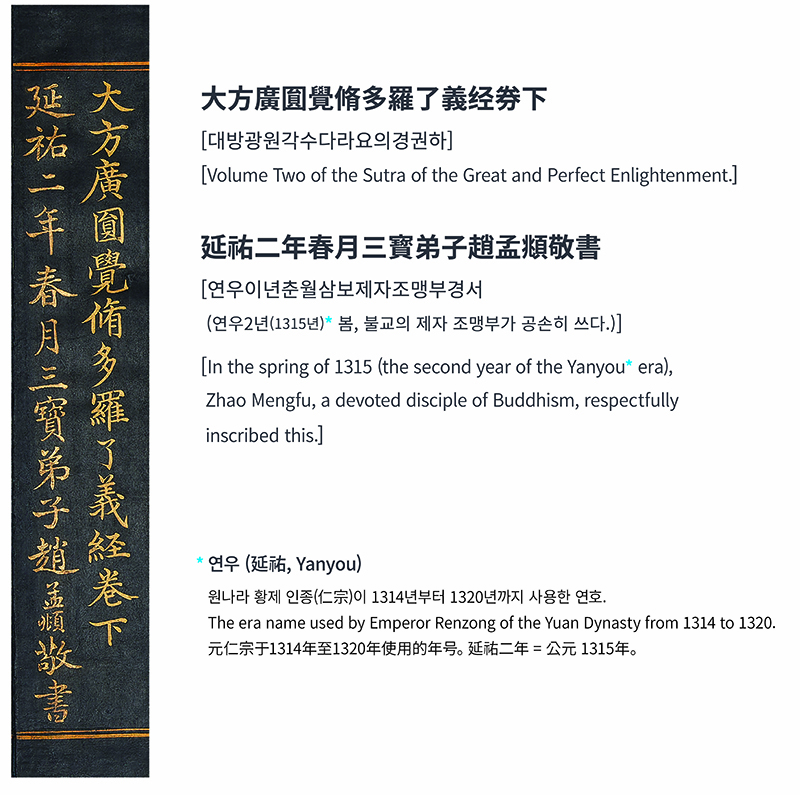

변상도는 얇고 유려한 선묘로 정교하게 그려졌으며, 조맹부 특유의 해서와 예서가 혼용된 서체는 사경을 넘어 서예로서도 높은 가치를 지닙니다. 제2권 마지막 폭에는 호법신장이 그려져 있고, 그 앞 폭에는 연우 2년(1315)에 조맹부가 썼다는 기록이 있어 제작자와 제작 시기를 알 수 있습니다.

이 사경은 황실이나 고위 관료의 발원으로 제작된 최고급 금사경으로 보입니다. 국사(國寺)에 봉안하거나 궁중에 헌납된 불경으로 추정되며 이를 제작한 조맹부의 영향력과 위상을 확인할 수 있습니다.

▣ 대방광원각수다라요의경 (大方廣圓覺修多羅了義經)

대승불교의 중요한 경전 중 하나로 《원각경(圓覺經)》이라 줄여 부르기도 합니다. 《원각경(圓覺經)》은 당나라 시대 북인도 계빈(罽賓) 출신의 승려 불타다라(佛陀多羅)가 한역(漢譯)한 것으로 전합니다.

이 경전은 부처의 원각지(圓覺智), 즉 완전한 깨달음을 설명하고 있습니다. 석가모니가 열두 보살(十二菩薩)과의 문답을 통해 ‘대원각’(大圓覺)의 오묘한 이치(妙理)와 수행 방법(觀行)을 밝힌 내용이 주를 이룹니다. 특히 선종(禪宗)이나 천태종, 화엄종 등에서 중요한 교리적 토대로 사용됩니다.

이 경전은 《대방광원각경》, 《원각수다라요의경》, 《원각요의경》 등으로도 불립니다. 한국 불교에서 교학을 승려에게 전문적으로 교육하는 강원(講院)에서는 이 경전이 4교과 중 하나로 채택되어 수행의 길잡이 역할을 하고 있습니다.

내용을 간추리면 ‘우주 만물이 본래 하나로 통하며 모든 중생이 본디 부처’라는 ‘본래성불’(本來成佛)의 진리를 드러내며, ‘완전하고 원만한 깨달음’의 의미인 ‘원각’을 가장 뛰어나게 설명한 경전이라는 뜻을 담고 있습니다.

▣ 조맹부 (趙孟頫) (1254~1322)

중국 원나라 시대의 대표적인 서예가이자 화가, 문학가, 정치가입니다. 그는 남송 황실의 후손으로 태어났으며 불교와 예술 전반에 깊은 조예를 지녔습니다. 송이 멸망한 후에도 절개를 지키며 은거했으나, 원 세조 쿠빌라이 칸의 초빙으로 벼슬에 나아가 문화정책에 참여하였습니다. 이후 한림학사(翰林學士), 전객시소경(典客寺少卿) 등의 관직을 지내며 정치와 학문, 예술의 중심에 있었습니다.

서예에 있어 왕희지의 고전 서풍을 부흥시켰으며, 자신의 예서와 행서를 조화시킨 ‘조체(趙體)’를 창안하여 명·청대 서예가들에게 영향을 주었습니다. 회화에서는 문인화의 이상을 구현하여 사대부의 철학이 반영된 그림을 추구했습니다. 특히 산수화, 죽석화(竹石畵), 준마도(駿馬圖) 등 다양한 장르에서 개성 있는 표현을 결합하여 예술적 완성도를 높였습니다.

그는 불교에도 관심이 깊어, 감지(남색 종이)에 금니로 경전을 필사하는 사경 작업에도 직접 참여하였습니다. 대표적으로 《대방광원각수다라요의경(圓覺經)》을 금니로 필사한 유물은 그의 신앙심과 예술적 경지를 잘 보여줍니다. 조맹부는 단순한 서화가를 넘어 예술과 학문, 정치, 종교를 아우른 문인으로, 그의 예술 세계는 이후 동기창, 팔대산인, 조선의 김정희 등 동아시아 문인들에게 깊은 영향을 끼쳤습니다. 그는 동아시아 예술사에서 ‘문인 예술’의 전범(典範)을 세운 인물로 평가됩니다.

━━━━━

这是元代著名文人画家、书法家赵孟頫所书写的《元觉经》金泥写经。此为使用靛蓝纸,以金泥书写佛经内容并绘制变相图的高等级写经,工艺极为精致。共由两卷组成,每卷长度达约11米,为罕见的大型作品。

第一卷封面展开后呈现五段变相图,描绘法会场景。其中中央第三段以金泥彩绘释迦牟尼佛为主尊佛,手结说法印,展现其向十二位菩萨与弟子说法的场景。

图像绘制线条细腻流畅,画工精妙。而赵孟頫书写的经文则融合楷书与隶书风格,使此作超越一般写经范畴,同时具有极高的书法艺术价值。第二卷最后一段绘有护法神将,前一段则记载了“延祐二年(1315年)赵孟頫书”字样,由此可知本经的作者与确切年代。

此部金书写经应为皇室或高官贵族发愿所制的最上等级佛经,推测曾供奉于国寺或进献宫廷。从中可见赵孟頫在当时所具备的影响力与崇高地位。

▣ 大方广圆觉修多罗了义经

即《圆觉经》全称,是大乘佛教经典。该经典由唐代北印度罽宾(今克什米尔一带)的僧人佛陀多罗翻译成中文。

这部经文阐述了佛陀的圆觉智慧,即圆满觉悟的境界。其内容是释迦牟尼通过与十二菩萨的问答,阐明大圆觉的妙理与观行。尤其在禅宗、天台宗、华严宗等宗派中,被视为重要的教义基础。

此经也被称为《大方广圆觉经》、《圆觉修多罗了义经》或《圆觉了义经》。在韩国的佛教讲院中,被列为四大教科之一,是指导佛教修行的重要经典。

其核心思想在于揭示一切众生本来成佛的道理。圆觉,即指圆满的觉性。《圆觉经》被认为是阐释圆满觉悟最卓越的经典之一。

▣ 赵孟頫 (1254~1322)

中国南宋晚期至元朝初期的画家、书法家,同时也是元朝的官员。作为南宋皇室后裔,在佛教和艺术方面造诣深厚。宋朝灭亡后,曾隐居守节,后受元世祖忽必烈征召出仕,参与文化政策的制定。曾任翰林学士、典客寺少卿等职,是当时政治、学术与艺术的核心人物之一。

在书法方面,他复兴了王羲之的古典书风,将隶书与行书巧妙融合,自创“赵体”,对明清书法界影响深远。在绘画方面,他倡导文人画理想,追求体现士大夫哲思的作品,擅长山水、竹石、骏马等题材,表现出高度的艺术个性与技巧。

赵孟頫亦笃信佛教,曾亲自参与金泥写经的抄写工作,其中以金泥抄写的《大方广圆觉修多罗了义经》,展现了他虔诚的信仰与艺术造诣。赵孟頫不仅是书画家,更是将艺术、学问、政治与宗教融为一体的文人典范。他的艺术理念深刻影响了董其昌、八大山人,以及朝鲜的金正喜等东亚文人,被誉为“文人艺术”的楷模人物。

━━━━━

This artifact is a gold-inked sutra manuscript of the Sutra of Perfect Enlightenment, transcribed by Zhao Mengfu, a renowned Yuan dynasty literati painter and calligrapher. It is a luxury manuscript created with gold pigment on dark blue paper, featuring both the Buddhist text and elaborate illustrated transformation scenes. Composed of two volumes, each measuring approximately 11 meters in length, this is a monumental work.

When the first volume is opened, it reveals a five-panel depiction of a dharma assembly. The third, central panel shows a vividly rendered image of Shakyamuni Buddha painted in gold, serving as the principal Buddha of the scene. His hand gesture is the Dharmachakra mudra, indicating a scene of teaching directed toward twelve bodhisattvas and disciples.

The transformation scenes are drawn with fine, flowing lines, demonstrating exquisite craftsmanship. The calligraphy, blending kaishu (regular script) and lishu (clerical script), is characteristic of Zhao Mengfu’s style and holds high artistic value beyond its religious significance. At the end of the second volume, a guardian deity is depicted. Just before it is a panel recording that Zhao Mengfu wrote this manuscript in the 2nd year of Yanyou (1315), providing clear evidence of its creator and date of production.

This gold-script sutra represents the finest level of Buddhist manuscript production, likely commissioned by the imperial court or a high-ranking official. It is presumed to have been enshrined in a national temple or offered to the royal court, attesting to Zhao Mengfu’s stature and influence.

▣ The Sutra of the Great and Perfect Enlightenment (大方廣圓覺修多羅了義經)

Commonly abbreviated as the Sutra of Perfect Enlightenment (圓覺經), is one of the most important scriptures of Mahāyāna Buddhism. It is traditionally said to have been translated into Chinese by the Indian monk Buddhatrāta (佛陀多羅) from Kashmir during the Tang Dynasty.

This sutra expounds the Buddha’s wisdom of perfect enlightenment (圓覺智), that is, the state of complete awakening. It is primarily composed of dialogues between Śākyamuni Buddha and twelve bodhisattvas, in which the profound principles and practices (觀行) of "Great Perfect Enlightenment" (大圓覺) are revealed. It serves as a foundational doctrinal text particularly for the Chan (Zen), Tiantai, and Huayan schools of Buddhism.

The sutra is also known under various titles such as The Sutra of the Great Vast Perfect Enlightenment (大方廣圓覺經), The Sutra of Perfect Enlightenment Explained Through Sūtras (圓覺修多羅了義經), or The Essential Meaning of the Sutra of Perfect Enlightenment (圓覺了義經). In Korean Buddhism, it is one of the four main texts taught at Gangwon (講院), monastic seminaries that specialize in the scholarly study of Buddhist doctrine, and it serves as a key guide on the path of spiritual cultivation.

In essence, the sutra reveals the truth that "all phenomena in the universe are fundamentally interconnected and all sentient beings are inherently Buddhas." It conveys the core principle of original enlightenment (本來成佛) and offers the most profound explanation of Perfect Enlightenment—a state of complete and harmonious awakening.

▣ Zhao Mengfu (趙孟頫) (1254~1322)

Zhao Mengfu was a renowned calligrapher, painter, writer, and statesman of the Yuan Dynasty. A descendant of the royal family of the Southern Song Dynasty, Zhao was deeply knowledgeable in both Buddhism and the arts. Even after the fall of the Song, he maintained his integrity by living in seclusion for a time. Eventually, he accepted an invitation from Kublai Khan and entered official service, contributing to cultural policies. He later held esteemed posts such as Hanlin Academician (翰林學士) and Vice Minister of the Department of Protocol (典客寺少卿), placing him at the heart of scholarly, political, and artistic circles.

In calligraphy, Zhao Mengfu revived the classical style of Wang Xizhi and developed a distinctive personal script style known as Zhao style (趙體), which harmonized clerical and running scripts. His innovations had a significant influence on calligraphers of the Ming and Qing dynasties. In painting, Zhao embodied the ideals of literati painting, seeking to express the philosophy of the Confucian scholar-gentleman through his art. He brought originality and refinement to various genres such as landscapes, bamboo-and-rock paintings, and horse portraits.

Zhao was also deeply devoted to Buddhism and participated in the creation of sakyō (Buddhist scripture copying) by hand-copying scriptures in gold ink on indigo paper. A notable example is his transcription of the Sutra of Perfect Enlightenment, which illustrates both his religious piety and artistic mastery. More than a mere artist, Zhao Mengfu was a scholar and statesman whose life and work bridged art, learning, politics, and faith. His legacy profoundly influenced later East Asian literati, including Dong Qichang, the Eight Eccentrics of Yangzhou, and Korea’s Kim Jeong-hui. He is regarded as a model figure who established the standard for literati art in East Asian art history.