(문화일보, 25.08.12) 다보성갤러리 ‘광복 80 미래 80’ 展…“명성황후 추정 초상화 등 희귀 유물로 과거와 미래를 함께”

페이지 정보

- 조회수7,302

- 작성일25-08-13 17:04

본문

흥선대원군 석란도·영친왕 유묵 공개

이준·유길준·백범 묵서도 볼 수 있어

명성황후 시해범 미우라 고로 글씨

조선 초대 총독 인장 등도 함께 소개

-

“동아시아 미술 문화 교차 보여주려

송·원·명·청대 중국 유물도 선보여”

|

| 전 명성황후 초상(傳 明成皇后肖像), 조선 말기, 비단에 채색, 66.5x48.5cm, 179x70cm. 다보성갤러리 제공. |

|

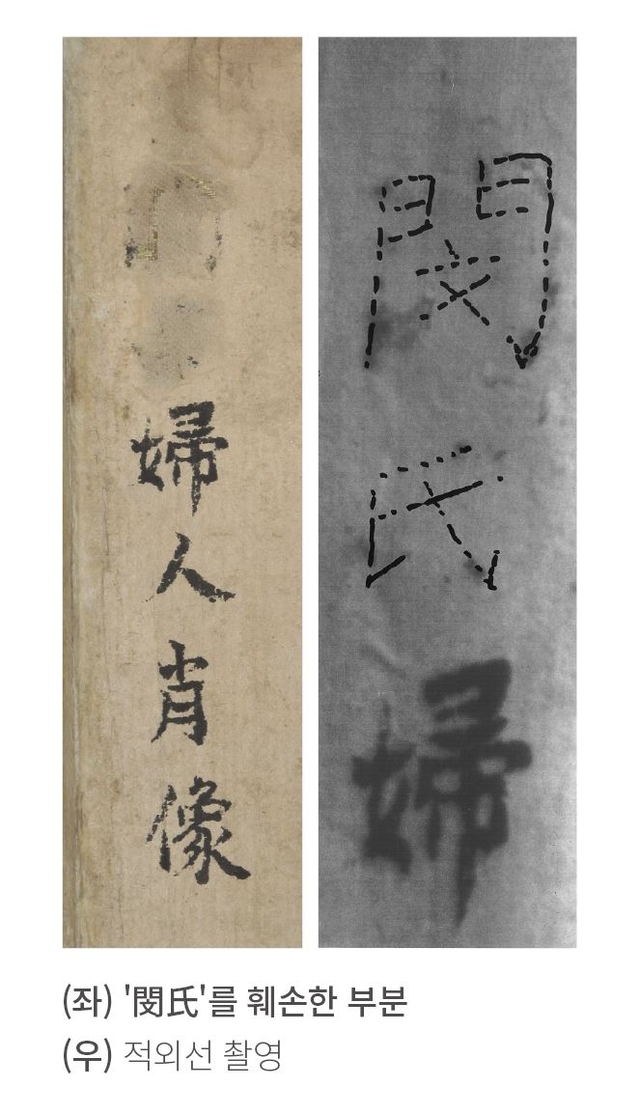

| 명성황후로 추정되는 초상화 글씨 중 훼손 부분을 적외선으로 촬영했을 때 나타난 ‘閔氏’. |

“유물은 시간을 잇는 다리이자 기억을 지키는 그릇입니다. 이번 전시가 지난 역사를 돌아보고 미래를 바라보며 현재에 귀 기울이는 시간이 되길 바랍니다.”

고미술 갤러리 다보성(회장 김종춘)이 광복 80주년을 맞아 13일부터 여는 전시에 대해 이런 소망을 밝혔다. 이번 전시는 ‘광복80 미래80 – 다보성 특별전’이라는 제목으로 서울 경운동의 다보성 본관에서 오는 9월 30일까지 진행한다.

전시에서는 명성황후로 추정되는 여성 초상화, 흥선대원군의 석란도(石蘭圖), 영친왕 이은과 이준 열사, 구당거사 유길준, 백범 김구 선생의 묵서(墨書·먹으로 쓴 글씨) 등을 공개한다. 명성황후를 시해하고 시신을 불태운 것으로 알려진 일본 군인 미우라 고로(三浦梧樓)의 묵서, 조선총독부 총독 데라우치 마사타케(寺内正毅)의 인장, 한일신협약기념 서화첩도 선보인다. 대한제국과 일제 강점기 혼란의 역사를 헤아려볼 수 있게 하는 희귀 유물들이다.

이번 전시 유물 중 ‘전(傳) 명성황후 초상’은 미우라 고로의 묵서와 함께 전해져왔다. 족자 뒷면에 쓰인 글씨(‘婦人肖像’) 앞의 두 글자가 훼손됐는데, 적외선 촬영 결과 명성황후의 성씨인 ‘閔氏’인 것으로 확인됐다.

다보성 측은 이와 관련 다음과 같이 설명했다. “음력 1895년 9월 27일 러시아의 위베르(韋貝) 공사의 문서에는 같은 해 음력 8월 22일 고종이 ‘민왕비를 평민으로 강등시키는 칙서(勅書)’를 내렸다는 기록이 남아있다. 이러한 정황은 명성황후가 시해된 뒤 일제에 의해 폐출(廢黜·직위나 관직을 떼고 내침)되었음을 보여준다. 이후 명성황후의 모습이 기록된 적 없음을 이용해 일제가 명성황후의 초상화를 평민의 모습으로 제작하였을 가능성이 있다.”

|

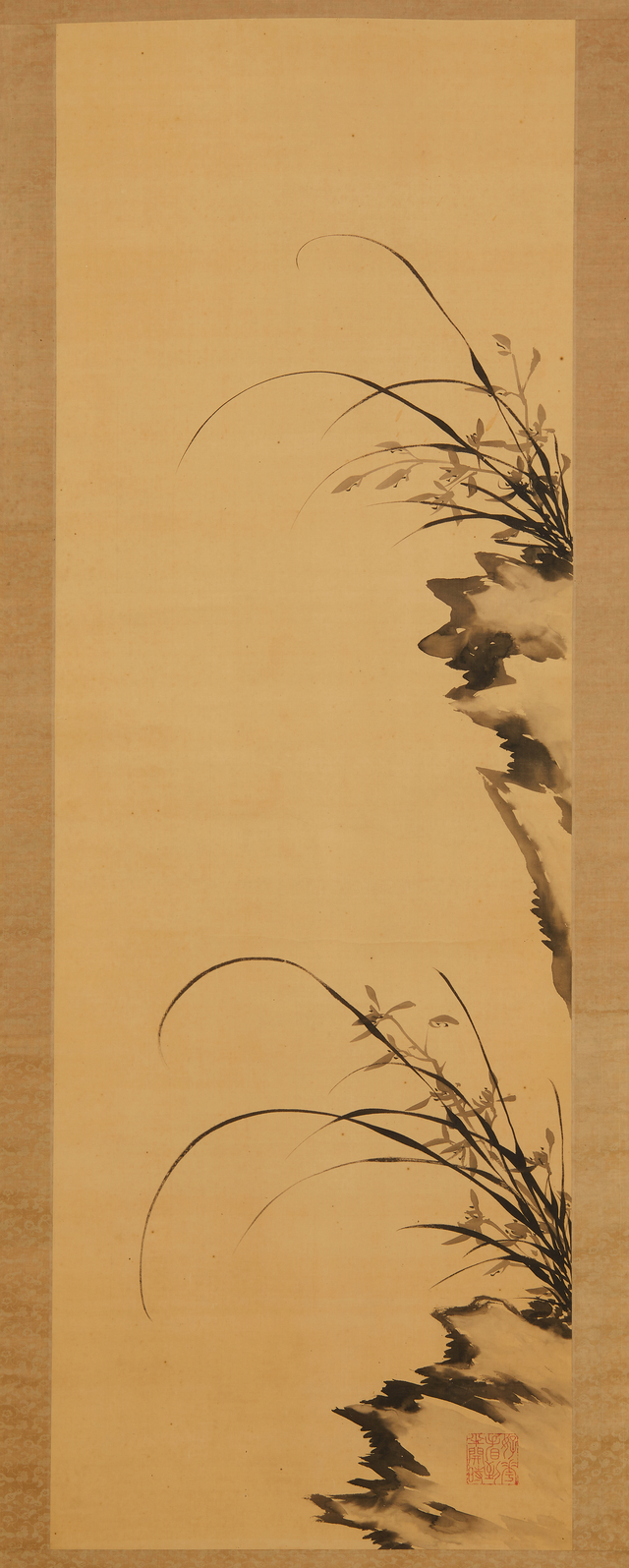

| 석파 이하응 석란도, 1820~1898, 명주에 수묵, 144x49㎝. |

명성황후의 시아버지이자 정적이었던 흥선대원군의 유물은 인간사의 복잡함을 드러내면서도 그 자체로 예술적 향취를 전한다. 그의 ‘석란도’는 제자였던 김응원에게 그려준 것으로, 족자엔 일본인 오카모토(岡本)가 소장했다는 기록이 있다. 흥선대원군이 운현궁에서 사용한 것으로 추정되는 ‘운현(雲峴)’ 명문 벼루도 이번 전시서 볼 수 있다. 그가 1876년 강화도조약 이후 재야에 머물 때 경제적 어려움을 토로하며 누군가에게 도움을 청하는 내용의 간찰도 있다.

|

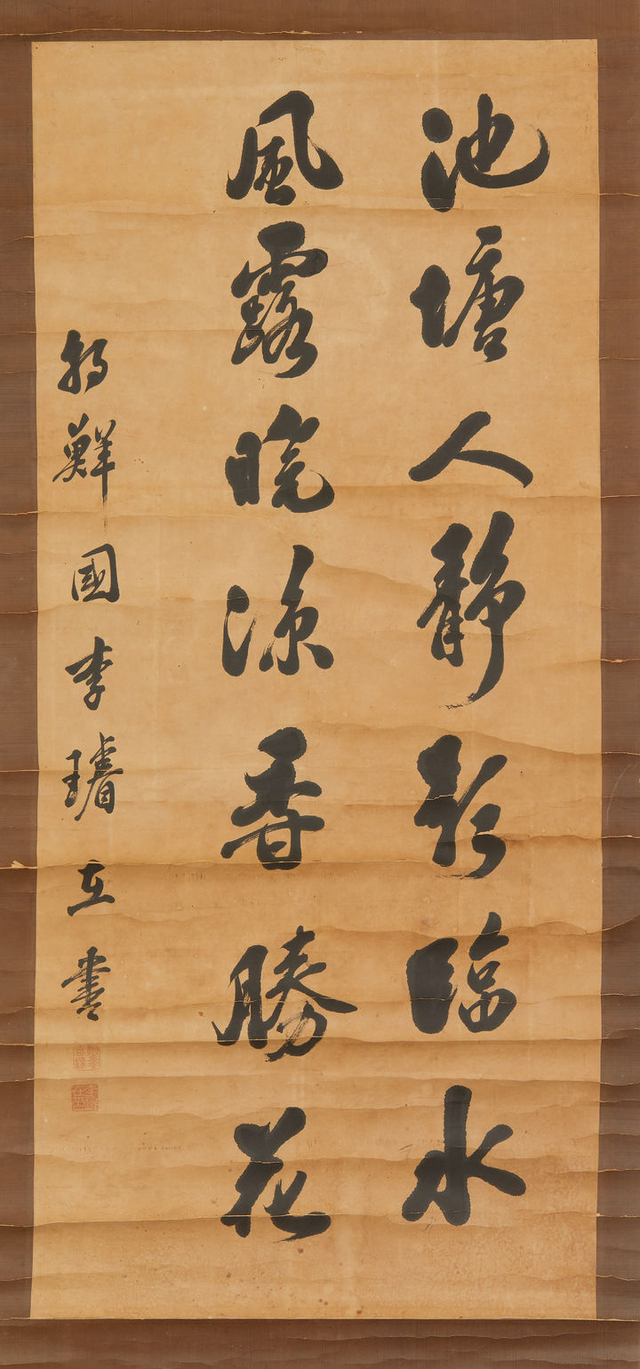

| 이준 묵서, 1859~1907, 종이에 수묵, 122.5x51.5㎝. |

|

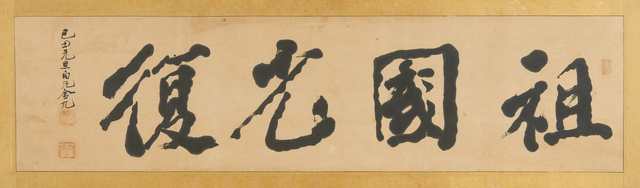

| 백범 김구 유묵, 1949, 34x126.5㎝. |

개화파 정치가이자 사상가였던 유길준과 헤이그 만국평화회의 특사였던 이준 열사의 묵서는 조선말기 선비였던 그들의 정신이 얼마나 고매했는지를 보여준다. 백범의 유묵(‘祖國光復’)은 서거한 해인 1949년 설날에 쓴 것으로, 일생을 조국 광복에 헌신한 그의 소망이 필치에 서려있는 듯 하다.

영친왕 이은의 묵서(‘寵辱皆忘’)는 ‘은혜와 굴욕을 모두 잊자’라는 뜻을 담고 있다. 고종의 일곱째 아들인 그가 일본 왕족으로 살아가며 얼마나 갈등을 겪었는지를 여실히 보여주는 글귀다.

명성황후를 시해하는 국제범죄를 저지른 미우라 고로의 묵서는 삶의 아이러니를 느끼게 해 준다. 자연의 깊은 이치를 담은 내용의 시를 옮겨 적은 것이기 때문이다.

|

| 조선총독부 총독 데라우치 마사타케 인장, 1852~1919, 금속, 11.3x8.5x8.5㎝. |

초대 조선 총독 데라우치 마사타케의 인장은 꼬리 모양이 한반도 지형을 연상시킨다. 자신이 한국을 지배했음을 과시한 것으로 보인다.

한일신협약기념 서화첩은 이토 히로부미(伊藤博文), 이완용 등 강제병합 장본인들이 합작으로 시를 쓰고, 서화가들의 글씨·그림을 수록한 것이다. 예술을 정치 야합에 활용한 대표적 유물이다.

한편, 이번 전시에서는 동아시아 미술 문화의 폭넓은 이해를 돕기 위한 송·원·명·청대의 중국 유물도 함께 선보인다. 다보성 측은 “혼란과 변동의 역사 속에서 동아시아가 겪었던 ‘문명의 교차’와 ‘정체성의 질문’을 상징적으로 보여준다”라고 설명했다.

중국 도자사상 최절정기로 꼽히는 북송 시대의 5대 명요, 즉 여(汝)·관(官)·균(鈞)·가(哥), 정요(定窯) 도자들을 전시한다. 특히 궁중 납품용으로 소량만 제작돼 극히 진귀한 여요(汝窯) 도자기를 보여준다.

|

| 송 가요 청유 정식 삼족 향로. |

|

| 북송 건륭 황제어보. |

황실의 보물도 공개한다. 북송 태조의 연호 ‘건륭(建隆)’과 청 고종의 연호 ‘건륭(乾隆)’이 함께 새겨진 유일한 인장인 ‘북송 건륭 황제어보’를 만날 수 있다.

원나라 시대 최고의 서예가 조맹부가 원각경을 금으로 필사한 원각경 금니사경(圆觉经金泥写经)도 전시한다. 이 유물은 약 11미터에 달하는 서첩 두 점으로 구성된 대작으로, 황실이나 고위 관료의 발원으로 제작된 최고급 불경으로 추정된다. 최근 중국 상하이에서 온 감정 전문가들이 “중국에서도 볼 수 없었던 희귀 유물로 무가지보(無價之寶)라고 할 수 있다”라고 감탄한 유물이다.

장재선 전임기자(jeijei@munhwa.com)