(대한경제, 25.08.13) 문화유산에 스며든 숭고한 독립정신...명품-명작 多 모였다

페이지 정보

- 조회수6,896

- 작성일25-08-19 15:11

본문

다보성갤러리, 13일~다음달 30일까지 ‘광복80년, 미래80년’ 특별전...한-중 문화재 300점 전시

18세기 조선시대에 성행한 백자는 철사안료(鐵砂顔料)로 문양을 그려 넣은 회백색의 도자기다. 정제된 태토에 회백색 유약을 시유해 소성한 게 특징이다. ‘백자투각모란당초문호(白瓷透刻牡丹唐草紋壺)’는 조선시대 도자예술품 중에 으뜸에 속한다. 몸통은 전반적으로 모란과 당초를 투각으로 섬세하게 그려넣었다. 투각은 문양을 시문할 때 배경이 되는 기벽을 뚫는 기법으로 조선 후기 도자제작기법으로 종종 활용됐다. 기하학 문양도 세밀하게 묘사했지만 비교적 단조롭게 축약돼 눈길을 끈다.

|

| 전 명성황후 초상(傳 明成皇后肖像) 다보성갤러리 제공 |

궁중도자기 백자투각모란당초문호를 비롯한 고려청자, 조선 시대 백자와 분청사기, 왕실에 걸린 궁중화, 전 명성황후 초상화, 묵서, 전통산수화, 송나라 정요백자, 원·명대의 청화백자 등을 아우르는 한국과 중국 고미술품 300여 점을 한자리에서 볼 수 있는 전시회가 마련됐다.

서울 경운동 수운회관에 있는 국내 최대 고미술 전문 화랑 다보성이 13일 개막해 다음 달 30일까지 여는 ‘광복80 미래80’ 특별전이다. 광복 80주년을 기념해 선조들의 삶 속에 담긴 지혜와 문화를 되새기고, 침체된 고미술 시장 활성화를 꾀하기 위해 기획했다. 미술사적으로 귀중할 뿐 아니라 평소 만나기 어려운 희귀한 명품, 명작들로 총 보험가액만 수천억 원에 달한다.

김종춘 다보성 회장은“삼국시대-고려-조선시대 문화재는 물론 구한말부터 일제강점기 그리고 독립운동에 이르기까지 격동의 시기에 제작된 유물들을 총망라했다”며 “더불어 송나라·원나라·명나라·청나라 시대 희귀한 중국 문화재 등을 함께 소개해 동아시아가 겪은 ‘문명의 교차’와 ‘정체성의 질문’을 던지고 싶다”고 강조했다.

|

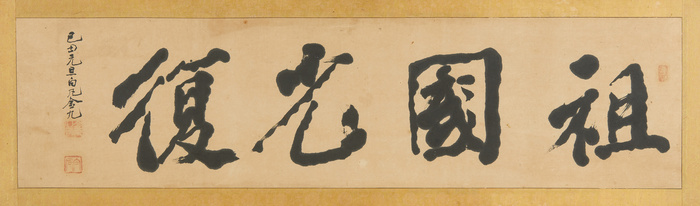

| 백범 김구의 서예 사진=다보성갤러리 제공 |

▲국보급 청자와 궁중도자기 수두룩

1층 전시장에 들어서면 한국 고미술 걸작들이 스스로 발화하는 등불처럼 빛과 기운을 힘껏 뿜어낸다.

조롱박 형태의 날씬한 몸매가 돋보이는 청자상감포도동자문표형주자(靑瓷象嵌葡萄童子紋瓢形酒子)가 먼저 관람객을 반긴다. 고려 사람들이 스스로 비색(翡色)이라 일컬으며 자랑했던 투명한 녹청색을 실감하기에 제격이다. 본체 표면에 연주문(連珠紋), 연판문(蓮瓣紋)을 촘촘히 세워 모양을 만들고 마디마다 홈을 파서 백토를 넣고 구워낸 백상감 기법이 빼어나다.

김종춘 회장은 “부안 유천리 가마터에서 생산된 것으로 추정된다”며 “굽은 안굽으로 접지면의 유약을 걷어내고 점토가 섞인 내화토 빚음을 받쳐 구웠고 안바닥에 ‘공(公)’으로 보이는 명문이 남아있다”고 설명했다.

|

| 조선시대 백자 달항아리 사진=다보성갤러리 제공 |

발길을 살짝 옆으로 옮기면 조선 시대 국보급 도자기들이 눈길을 붙잡는다. 조선시대 후기에 제작된 백자달항아리가 단연 돋보인다. 풍만하게 벌어진 둥근 몸체가 어깨까지 팽창된 형태여서 당당하고도 대담한 느낌을 준다. 색감과 형태가 보름달을 품은 듯하고, 구연부와 굽의 크기가 비슷한 게 이채롭다. 52cm의 크기로 전체적으로 완전한 균형을 유지해 달항아리의 고유한 특징을 잘 보여준다.

조선시대 전기에 제작된 21cm 높이의 ‘분청철화어문편병’ 역시 얼굴을 빼쭉 내민다. 청자에 백토를 분장해 만든 분청사기 편병이다. 산화철안료로 커다란 물고기를 정갈하게 묘사해 거침없는 필치가 돋보인다.

고려시대 도자기 ‘청자진사채장경병’도 살포시 고개를 들어 보인다. 표면 전체를 적갈색의 산화동 안료로 채색한 장경병이다. 목은 곧고 세장(細長)한 원통형으로 위로 갈수록 좁아지는 형태로 제작됐다. 주둥이 아래에는 고리형의 장식을 부착한 게 특징이다. 동체는 풍만한 구형이고, 별도의 문양은 없다. 굽은 안바닥이 매우 얕은 형태로 접지면에 내화토빚음을 받쳐구워 낸 흔적이 보인다.

고서화 명작들도 고루 자리했다. 조선말기 권세가 석파 이하응의 ‘석란도’이 문향을 퍼나른다. 흥선대원군이 자신의 제자였던 소호 김응원(1855-1921)에게 그려준 족자이다. 석파는 일생을 통틀어 오로지 난초 그림에만 몰두하여 수많은 석란도를 남겼다. 격식에 구애됨이 없이 그린 난초 잎의 당두는 짧고 야무지다.

대한제국의 법조인이자 외교관, 민족독립운동가인 이준 열사의 묵서도 관람객의 눈길을 붙잡는다. 이준은 1907년 을사늑약이 일제의 강압에 의해 부당하게 체결된 조약임을 세계에 알리기 위해 이상설, 이위종 등과 함께 네덜란드 헤이그에서 열린 제2차 만국평화회의에 특사로 파견됐다. 묵서에 담긴 ‘연못가의 사람 고요히 물을 내려다보니 바람과 이슬맺힌 서늘한 정원이 꽃보다 향기롭구나’라는 칠언절구가 뭉클하게 다가온다.

명성황후로 추정되는 초상화도 걸렸다. 명성황후가 시해된 뒤 일제에 의해 폐출되고 평민의 모습으로 제작됐을 것으로 여겨지는 작품이다. 다보성갤러리 측은 "명성황후로 추정되는 이 초상화는 명성황후 시해에 가담한 미우라 고로(三浦梧樓)의 서예 작품과 함께 전해왔다"며 "족자 뒷면에 쓰인 글씨(墨書) 중 ‘부인초상(婦人肖像)’ 앞의 훼손된 두 글자가 적외선 촬영 결과 명성황후의 성씨인 ‘민씨(閔氏)’였던 것으로 드러났다"고 설명했다.

백범 김구 선생이 서거하던 해 설날에 남긴 글씨 ‘조국 광복(祖國光復)‘ 앞에서도 발길이 멈춰진다. 광복을 맞은 조국 대한 격한 감정이 활달한 필치에 녹아있다.

조선 중기 화가 허주 이징의 ‘금니산수도(金泥山水圖)’도 금빛 미학을 발한다. 금가루를 아교에 갠 금물을 사용해 하늘로 치솟은 먼 산의 봉우리와 능선을 세필로 그린게 색다르다.

다보성측은 “기품 있는 불교 미술을 비롯해 궁중장식화, 서정적인 산수화, 해학 넘치는 풍속화, 글씨 등을 통해 조상들의 작업이 얼마나 폭이 넓고, 역량이 탁월했는지 확인할 수 있다”고 말했다.

|

| 송나라 가요 '청유 정식 삼족 향로‘ 사진=다보성갤러리 제공 |

▲현란한 빛을 발하는 중국 문화재

2,4층으로 이어지는 전시에는 주로 희귀한 중국 유물이 멋스러움을 뽐낸다. 고풍스러움이 가득한 신석기시대 흑도를 비롯해 홍산문화의 옥기, 한대의 도용(陶俑), 원나라·명나라 청화백자, 청나라 채색 자기 등이 대륙의 아우라를 한껏 뿜어낸다.

가장 눈길을 붙잡는 작품은 북송시대 가요 도자예술의 백미 ‘청유 정식 삼족 향로‘가 시선을 끌어 모은다. 고대 청동기 정(鼎)의 형태를 본떠 만든 향로로 청색 유약이 돋보인다. 표면에는 얼음이 갈라진 갈색의 빙렬(氷裂) 무늬가 눈에 띈다. 중국 북송 시대 왕실 제사 문화의 특징을 엿볼 수 있는 진귀한 문화유산이다.

홍산 문화의 대표작 ’신강옥(新疆玉) 태양신’도 관람객에게 손짓한다. 태양신과 매미를 함께 조각한 보물이다. 중국에서는 신강옥을 비취도 능가하는 보석이자 귀중한 유물로 여긴다. 원래 옥석이 풍부한 신강지역은 세계에서 가장 좋은 품질 옥을 생산하는 지역으로 유명하다. 신강옥은 맑고 윤기가 나는게 양의 기름 같다고 해서 '양지옥(羊脂玉)'이라고도 일컫는다.

북송나라 시대 여요에서 제작된 ’청룡사 어제 도자 금강령‘도 모습을 드러낸다. 불교 의식에 사용되는 법구인 금강령(金刚铃) 모양의 이 청자는 고부(鈷部), 손잡이, 몸체의 세 부분으로 나눠져 있다. 손잡이 부분에는 사천왕의 얼굴이 그려져 있고, 몸체에는 산스크리트어로 된 문구가 새겨져 있다.

김종춘 다보성회장은 굽 바닥에는 '대송 여요 청룡사 어제'라는 명문을 가르키며 “북송 시기의 유물임을 나타내는 관지(官志)로 매우 희귀한 사례로 평가된다”며 “현재 여주지역의 여요가 있던 곳으로, 고고학계에서는 이곳을 '청량사(靑凉寺)'로 추정하는 견해가 널리 인정받고 있다”고 강조했다.

잠깐 고개를 돌려 북송시대 궁중 납품용 도자기만을 제작했던 여요의 ’천청유 금구 지추병‘에 시선이 꽂혔다. ’천청유 금구 지추병‘는 좁고 긴 목에서부터 각이 진 어깨선, 안정적인 평저(平底)의 생김새가 망치를 닮았다. 금을 덧씌운 금구(金口)로 제작돼 황족이나 귀족이 사용한 것으로 추정된다. 은은하고 부드러운 하늘빛이 감도는 색감을 자아낸다.

이 밖에 북송 건륭 황제어보, 명나라 성화 황채 국화형 연지문 접시, 비가 내리기를 염원하는 내용을 기록한 청동 금문반,북송 제2대 황제 태종 때 제작된 용문 정병, 원나라 금련천막부 유금 팔릉 옥호춘병 등도 중국 고미술의 성장과 발자취를 압축적으로 보여준다.

김경갑 기자 kkk10@dnews.co.kr

〈ⓒ 대한경제신문(www.dnews.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지〉

관련링크

- 이전글(문화일보, 25.08.14) 흥선대원군 석란도·명성황후 추정 초상… 희귀유물 한자리 25.08.21

- 다음글(BBS, 25.08.18) 광복 80주년의 울림...미래를 여는 다보성갤러리 특별전 25.08.19